7月5日,河海大学海洋学院王毛毛教授课题组及其合作者在国际顶尖综合类期刊《Science Advances》发表了题为“Effects of incoming polygonal fault systems on subduction zone and slow slip behavior”的研究论文,揭示了西太平洋新西兰Hikurangi俯冲带与日本南海海槽中多边形断层系统(PFSs)俯冲对增生楔构造变形与浅部慢滑移事件(SSEs)的影响机制。

俯冲带发生的大地震及其造成的海啸、海底滑坡等是全球海洋中最具破坏性的自然灾害类型。传统上认为俯冲界面断层主要通过两种方式吸收板块间的相对运动,分别为:1)粘滑,即周期性的地震快速滑动;2)蠕滑,即与板块运动速率一致的稳态滑动。但近年来,测地学与地震学观测显示俯冲带还存在多种慢地震类型,包括慢滑移事件(slow slip events, SSEs)、低频地震(Low frequency earthquakes, LVEs)、甚低频地震(Very low frequency earthquake, VLVEs)、构造震颤(tectonic tremors)等。其中,SSEs表现为在俯冲界面周期性发生数厘米至数十厘米的断层滑动,每次持续时间超过数天、数月、甚至数年。SSEs可以通过增加相邻断层面的静态应力来触发俯冲界面的大地震,如日本海沟长达十年的SSEs被认为可能触发了2011年Mw 9.0日本东北地震,因此对其深入研究可能是预测俯冲带未来大地震的关键突破点。

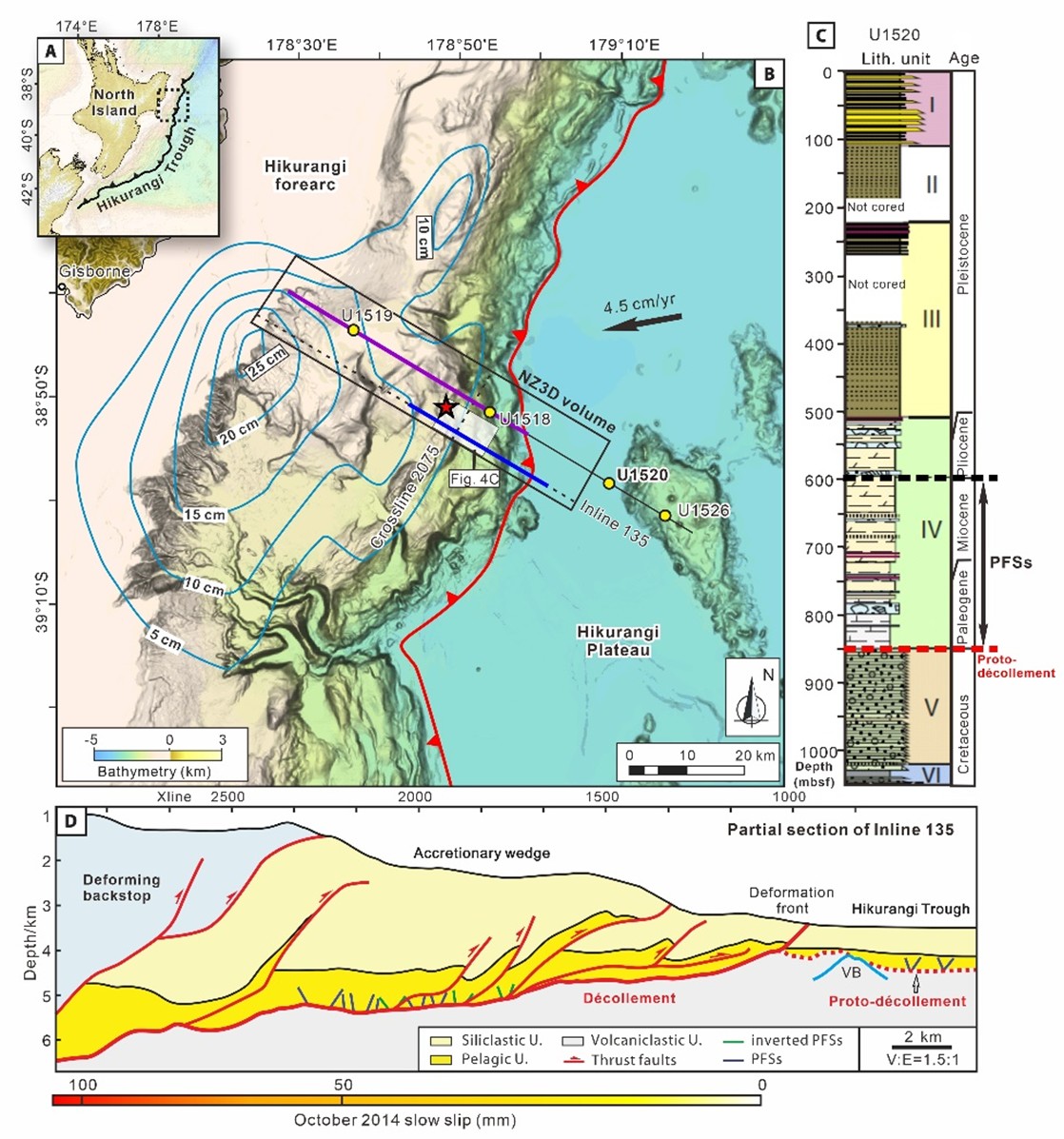

图1 西太平洋新西兰希库朗吉(Hikurangi)俯冲带地形、IODP 375航次钻位、NZ3D三维地震体以及2014年SSEs等分布

尽管SSEs在全球多个俯冲带已有大量观测,然而对于其形成机制仍不明确。在众多假设中,粗糙海底的俯冲以及俯冲界面断层带内的岩性非均质性被普遍认为是主要影响因素。历史记载与现代观测表明,新西兰希库朗吉和日本南海海槽俯冲带都曾发生大地震,并频繁出现浅部SSEs、tremors、VLFEs以及海啸等现象。海底大地测量显示,希库朗吉北缘和南海海槽的SSEs与VLFEs向上延伸至海底以下2公里,甚至可能一直延伸至海沟处(图1)。这是全球最浅且记录最为完整的SSEs,因此提供了绝佳的机遇来通过大洋科学钻探、地球物理探测、构造解析、数值模拟等手段来研究SSEs的本质机制与行为,及其与俯冲界面大地震之间的关系。最近的研究在南海和希库朗吉海槽等俯冲带的输入沉积序列中,发现了多边形断层系统(PFSs)。这些PFSs具有正断层位移性质、多边形结构和紧密间距特征,大多位于输入板块的原型滑脱层正上方。输入板块中发现的PFSs引发了关于其在巨型逆冲断层结构、水文地质及地震行为中作用的重要问题:这些PFSs在俯冲过程中是否会在增生楔内重新活化,以及是否会影响巨型逆冲断层的应变分配、几何粗糙度及物质非均质性?

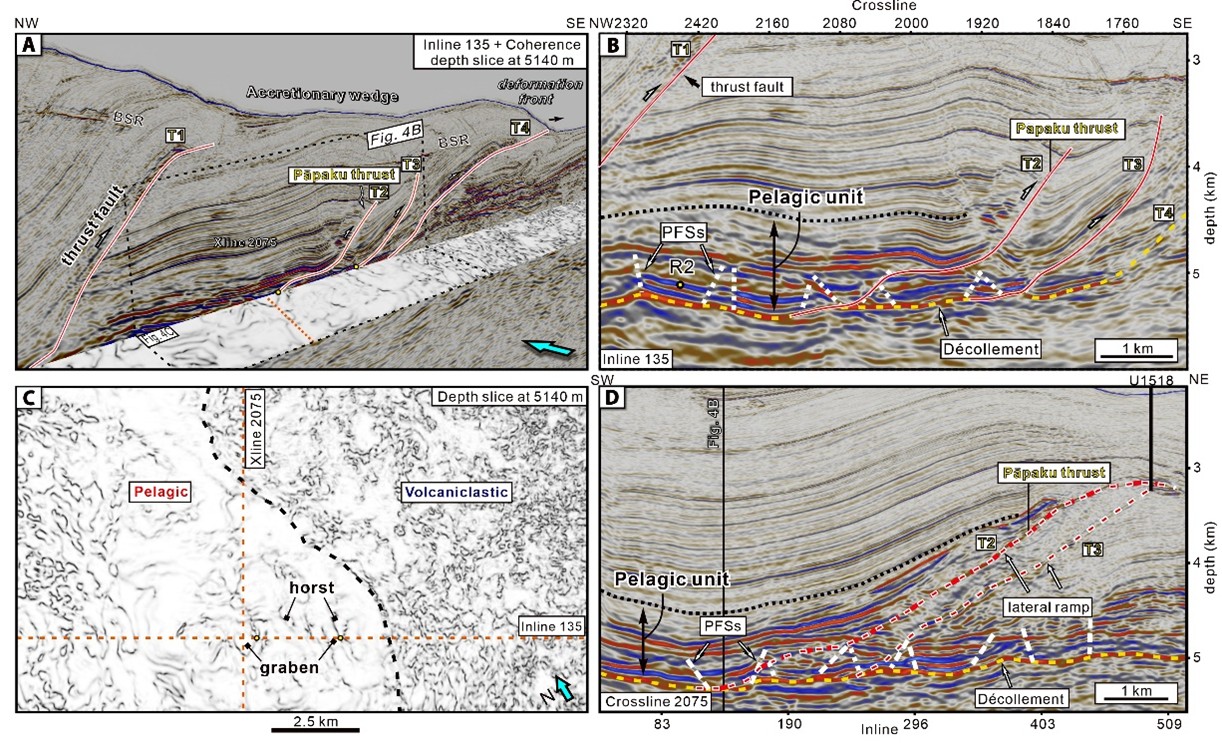

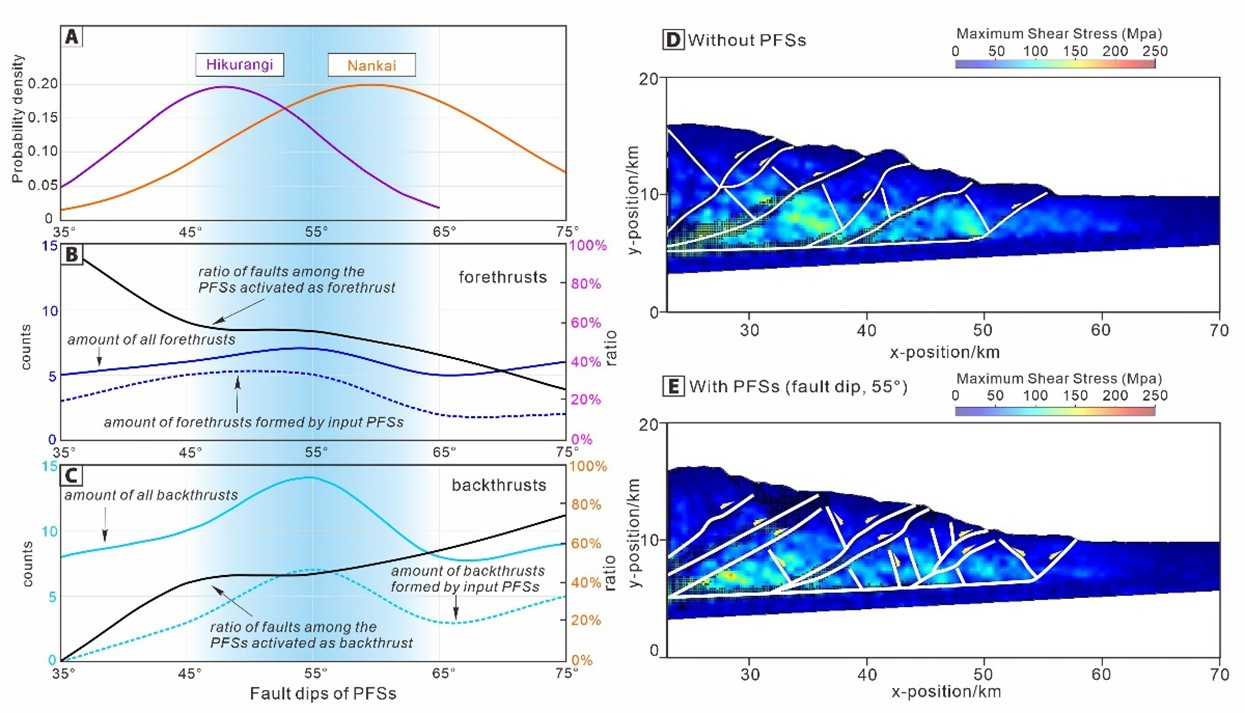

针对上述问题,研究人员结合国际大洋发现计划(IODP)372/375航次钻探结果、基于离散元数值模拟,结合Hikurangi边缘最新采集的三维地震反射数据体(NZ3D)、可控源大地电磁(HT-RESIST)数据解释,来研究输入板块的多边形断层系统(PFSs)在进入俯冲带后,对增生楔和板块边界巨型逆冲断层的运动学与力学影响。采用离散元方法(DEM)建立一系列对比模型,探究不同倾角与间距PFSs在增生楔中的断裂演化过程,最终评估其对增生楔构造演化及板块界面滑动性质的影响。三维地震解释证实紧邻巨型逆冲断层界面的PFSs能够被激活并沿构造走向逐渐演化成主逆冲断层(图2)。研究发现,希库朗吉和南海海槽来临板块中PFSs的典型断层倾角与DEM数值模拟揭示的最有利于激活的断层倾角范围一致(图3)。

图2 NZ3D地震数据体构造解译揭示了PFSs在增生楔底部的位置及其与主逆冲断层的空间关系

结合NZ3D三维地震速度模型以及大地电磁数据的对比表明,PFSs的重新活化可以为流体运移提供了双重通道效应:既可沿板块界面输送下部楔体的流体,也可导致滑脱层之下富含流体火山碎屑岩的瞬态渗漏。这些现象与楔体底部地层扰动以及剪切应力减弱等现象吻合,因此增强了沿巨型逆冲断层的几何不规则性、流体压力与应力分布的非均质性。综合这些发现表明,俯冲带输入板块中PFSs的激活与增生可能通过此前未被认识的机制,对俯冲带浅部多种慢地震现象的产生起到促进作用。

图3 DEM模拟PFSs增生过程的断层结构和最大剪应力场的统计数据对比

论文第一作者和通讯作者为河海大学海洋学院王毛毛教授,合作者包括新西兰国立水与大气研究所(NIWA)首席科学家Philip Barnes博士、美国德州大学奥斯汀分校Demian Saffer教授、夏威夷大学Gregory Moore教授等,以及河海大学海洋学院博士研究生马皓然、硕士研究生王明和河海大学海洋学院苏金宝教授等。该研究得到了国际大洋发现计划(IODP)、IODP中国办公室、国家自然科学基金项目(42172232)等支持。

论文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu4227

地址:江苏省南京市西康路1号

地址:江苏省南京市西康路1号 邮编:210024

邮编:210024