一

“昔沫水自蒙山至南安西溷崖,水脉漂疾,破害舟船,历代为患。”[1]古人笔下桀骜不驯的沫水,就是今天的大渡河。作为岷江最大支流,大渡河还有涐水、渽水、泸水等古称。“卭县、芦山往来必渡此水,故名大渡。”[2]

大金川是大渡河的主流,其西源玛尔柯河发源于青海省果洛山;其东源梭磨河发源于红原县,两源汇合后称大金川,至丹巴县纳入小金川,始称大渡河,在四川省石棉县折向东流,至乐山市中区纳入青衣江后汇入岷江。全长1060公里,流域面积9.07万平方公里。[3]

泸定以上为大渡河上游,泸定至乐山市铜街子为中游,铜街子以下为下游。大渡河多穿行于大雪山、邛崃山、大相岭、小相岭、夹金山、二郎山、大凉山等崇山峻岭之间,河谷束狭,河流下切,谷坡陡峻,水深流急,险滩密布。上游气候寒冷干燥,年平均气温在6摄氏度以下,中、下游为亚热带湿润气候区,四季分明,年平均气温在13~18摄氏度。除了汉族,还有藏、羌、彝、回等少数民族世代生活在这一地区。[4]

大渡河两岸,高山嵯峨,下临峭壑,茶马古道多穿行其间;康定、泸定更是内地通往藏区的重要门户,为历代兵家必争之地。汉武帝时,以司马相如为中郎将,略定西南夷,西至沫、若水;[5]南朝齐永明二年(484),大渡河土著恃险骄恣,益州刺史陈显达袭破之;[6]唐大历十四年(779),吐蕃、南诏攻蜀,名将李晟率神策军于大渡河大破之;[7]唐贞元十七年(801),吐蕃发兵攻扰,剑南西川节度使韦皋遣大将王有道率兵过大渡河,深入吐蕃境;[8]唐太和四年(830),为防御南诏寇掠,剑南西川节制使李德裕在大渡河边修筑仗义城;[9]元宪宗三年(1253),忽必烈发兵攻大理,乘皮筏过大渡河,至金沙江;[10]明洪武十五年(1382)六月,大将傅友德率兵平定西南,设大渡河守御千户所。[11]

清康熙四十四年(1705),四川巡抚能泰上折陈奏:“泸河三渡口,高崖夹峙,一水中流,雷奔矢激,不可施舟楫,行人援索悬渡,险莫甚焉……距化林营八十余里,山址平坦,地名安乐,拟即其处仿铁索桥规制建桥,以便行旅。”[12]出于维护大一统、巩固西南边陲以及打通汉区通往藏区道路的考虑,康熙皇帝欣然准奏:“朕嘉其意,诏从所请,于是鸠工构造。桥东西长三十一丈一尺,宽九尺,施索九条……覆木板于上,而又翼以扶栏,镇以梁柱,皆容铁以庀事。”[12]一年后,“桥成,凡使命之往来,邮传之络绎,军民贾商之车徒负载,咸得安驱疾驰……绘图来上,甚惬朕怀,爰赐桥名曰泸定。”[13]此为大渡河上第一桥,战略地位十分重要。康熙皇帝的御书碑,至今仍屹立在东岸桥头。

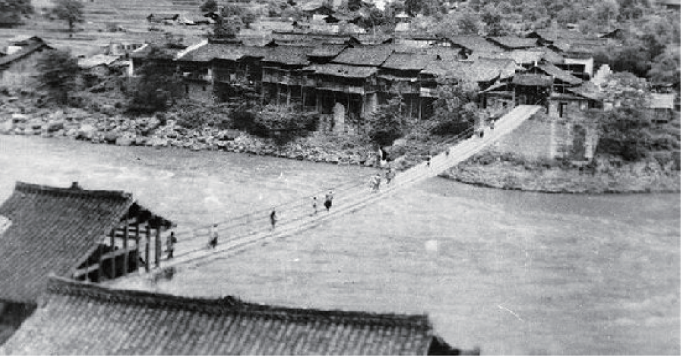

泸定桥资料照片(西康军区政治部 摄)

1863年5月间,转战数省的太平天国翼王石达开率残部四万余众,从西昌沿小路来到安顺场(当时叫紫打地)。时四川总督骆秉章“已悬重赏示诸土司,使抄其后……会川军唐友耕等亦至,列营大渡河对岸。其地左阻松林河,右阻老鸦漩河,而土司复自后偃古木塞路”。[14]适逢山洪暴发,河水猛涨,太平军数次强渡均告失败,被困绝境40余日。“汉、土官兵合击,焚其巢,堕岩落水无数,余七八千人奔老鸦漩,复为土兵所阻。”[15]兵败求存,石达开遭清军诱捕,押送成都,即被凌迟处死,余众皆遭杀害。这是继六年前天京之变,太平天国遭受的又一重大失败,一年后天京陷落,太平天国亡。历史的悲剧,令人扼腕长叹。

二

72年后,时间到了1935年5月,同样的洪水暴发时期,同样的从西昌通向大渡河的小路上,却出现疾速行进的中央红军,目标也同样是安顺场(今属石棉县)渡口。

难道历史的悲剧要重演?

蒋介石得知这一重大军情,既喜又疑。喜的是朱、毛重蹈石达开覆辙,此乃千载难逢之良机,正好借助天险全歼这一心头大患;疑的是深谙历史的毛泽东难道不晓得石达开的悲剧?或许又是他声东击西、故作疑兵之举?蒋介石对其幕僚说:“毛泽东这个人,我是有些了解的,他不可能不知道石达开的教训,他肯定会走东边的大路,取道汉源、荥经,图谋在雅安附近同徐、张一股会合。”[16]

于是,蒋介石给驻重庆行营参谋团主任贺国光下令:此时的主要战略,一是防止中央红军与红四方面军会合,二是防止中央红军西进西康。命令刘湘率邓锡侯、唐式遵等川军主力全力对付红四方面军;命令中央军薛岳部迅速渡过金沙江北进;同时命令杨森率川军20军主力及21军一部向雅安、汉源地区火速推进,以加强大渡河以北的防御;刘文辉率24军主力于泸定至富林沿大渡河左岸修筑碉堡,严密封锁各个渡口。一时间,蒋介石就在这一人烟稀少的地带布下20万大军,意在凭借大渡河天险,迫使朱、毛红军步石达开后尘。

毛泽东和他的战友们当然知道石达开兵败大渡河的悲剧,并引以为戒。但是为了和红四方面军会合,必须强渡天险,向死而生。这是中共中央5月9日在会理召开的会议上作出的重大决策。

为了实现这一目标,中央红军绕过西昌城,于5月21日进入冕定地区,在此兵分两路北进。主力为左路,沿大桥、拖乌等地,通过彝族聚居区向安顺场前进,相机强渡大渡河;以红一军团的第二师第五团为右路,由军团参谋长左权、二师政委刘亚楼带领,沿西昌至雅安大路前进,经越嶲(今越西)县向大树堡前进,以迷惑和箝制对岸的富林之敌。

为了顺利通过彝族地区,中革军委决定由红一军团第一师第一团和一个工兵排组成先遗队,两位川籍将领刘伯承、聂荣臻分别兼任先遣队的司令员和政委。

5月22日,右路军红五团攻占越嶲,歼敌一个营,释放被国民党关押县衙的彝族群众数百人,又给每个彝人发了衣服、粮食和银元,给全城的穷人发了粮食。一下子,就有上千青年要求参加红军,其中彝人青年有四百多。越嶲人民热情欢送,右路军出发,前进到大树堡渡口,伪装成红军主力,打造船筏,大造声势,扬言由此渡河,打到雅安、成都去。富林守军如临大敌,四下呼救求援。

红军先遣队进入彝族地区后,严格遵守党的民族政策和纪律,秋毫无犯,以实际行动感动了广大彝族民众,刘伯承又与沽基族首领小叶丹歃血为盟,结为兄弟,从而使大多数彝族兄弟对红军的态度从怀疑反对转变为拥护支持。先遣队顺利通过彝族地区,并为后续大部队前进打开通道。

毛泽东的这两步棋足以令中央红军置之死地而后生,就是要通过石达开没有走出去的“死亡之路”而到达胜利的彼岸。

大渡河纪念馆(刘顺 摄)

踌躇数日,蒋介石通过情报进一步研判,确信中央红军正沿着石达开走过的老路向大渡河走去,毛泽东就要成为“石达开第二”。那么由谁来担任朱、毛红军的终结者呢?蒋介石首先电令刘文辉加强防御,仿效骆秉章对付石达开的办法,扼制中央红军于大渡河以南的狭小地区,使之进退两难。[17]

另据1935年5月16日的《四川日报》报道,“十五日蒋委员长自昆明来电,任命杨森为大渡河守备指挥,并拨廿一军、川康军一部约四旅,归其指挥调遣,藉以巩固雷、马、峨、屏防务,保障川南。蒋委(员)长原电中,并以清代活捉石达开之川督骆秉章相勖勉。现杨森氏已遵命就职,亲赴大渡河积极设防,准备予匪以迎头痛击。”[18]

虽然封了两个“骆秉章之二”,但杨森的人马还在路上,远水救不了近火;就近的刘文辉倒也算卖力,他饬令河防各部,要把南岸的船只和可以用来渡河的器材以及民间的粮食,悉数收缴到北岸,实行坚壁清野,凡是南岸可以被红军利用的房屋,一律焚毁。

大渡河上下川军迅即调动布防,中央红军更是抢时间拼速度,中革军委所下达的命令无不强调:“迅速”前进、“迅速”占领、“限令”到达。红军先遣队的红一团奔走如飞,冒着倾盆大雨,80公里急行军,以迅雷不及掩耳之势直插到离安顺场不远的一个小村庄。

5月24日晚,团长杨得志通过侦察得知,防守安顺场的是川军24军5旅余味儒团的韩阶槐营,还有一些随“彝务总指挥部”营长赖执中从西昌败退下来的残兵,加起来约有两个连的兵力。其实这两个营长都是当地哥老会的头目,赖部更是新败之众、惊弓之鸟,只顾逃命保家产,况且两人都心存侥幸,认为红军将从大树堡渡河,没有什么戒备,只是设下若干哨所,由为数不多的川军把守望风。

杨得志下令,由他本人和营长孙继先带领一营抢先攻占安顺场;团政委黎林带领二营至安顺场渡口下游佯攻,以牵制杨森的两个团;三营担后卫。

一营来到一个山垭口,刘伯承和聂荣臻冒雨追上来。在一间草棚子里,刘、聂首长叫来孙继先,当面向他交待任务:占领安顺场,立即找到渡船,做好渡河准备并适时偷渡,占领并控制对岸渡口。刘、聂首长特别强调:“这次渡河,关系到数万红军的生命,一定要战胜一切困难,完成任务,为全军打开一条胜利的道路!”[19]

当晚22时,在杨得志和孙继先的率领下,一营兵分三路,一连进攻正面,二连和营机枪排从东面,三连从西面,顶着大雨,沿着泥泞小路,奔袭安顺场。

枪声四起,哨所里还在哼唱小曲的川军,顿时乱成一锅粥,很快就被消灭。赖执中翻墙逃跑伤了脚,被卫兵背着逃进大山。负责找船的二连在河边发现一条船,赖执中的家丁正准备划向北岸,被红军缴获。孙继先命令立即把船拉到上游去,准备渡河。随后,红军又从附近的山沟里找来数十位船工。

一营将要渡河,为当地老乡所劝阻,说大渡河里漩涡很多,河底尽是暗礁,对岸多为悬崖峭壁,夜晚千万不能渡河,否则船毁人亡。

很快,刘伯承、聂荣臻也来到安顺场,孙继先汇报战斗经过,并请示下一步的任务。刘伯承却要一营好好睡觉,明天一早,吃饱喝足,再准备强渡。

夜已深,刘伯承顾不上休息,找来几位有经验的船工摆龙门阵,不仅了解到敌情、水情、民情……,也宣传了红军渡河的目的和意义,就连船工优厚报酬和万一遇险的后事都做出妥善安排。船工被红军的真诚言行所打动,纷纷表示即使遇到再大的困难,也一定要把红军渡过河去。

5月25日清晨,雨停了,刘伯承和聂荣臻亲临前沿。只见河面上水雾弥漫,大约有三百多米宽,河水咆哮翻腾,激起一个又一个漩涡,根本无法在河上架桥,泅渡更是不可能,船工所言不虚,看来只能乘船强渡。再看对岸,几十米高的峭壁上,有一道宛如巨斧劈开的豁口,由40多级石砌的台阶直通上去,每级台阶都有一尺多高,石梯到顶就是敌军的防御工事,三间相互独立的石屋,四周有半人多高的围墙;还有四座碉堡居高临下,控制着河面、石阶和渡口,周围密布散兵壕,大约有一个营的川军在此据守。

一营官兵在大渡河边集合完毕,人人争着要参加奋勇队。

聂荣臻要大家都不要争,由他们的营长孙继先来挑选奋勇队员。

孙继先走到二连的队伍前,指定连长熊尚林为队长,带领二排长曾会明、三班长刘长发、副班长张表克,战士张桂成、萧汉尧、王华停、廖洪山、赖秋发、曾先吉,四班长郭世苍、副班长张成球,战士萧桂兰、朱祥云、谢良民、丁流民、陈万清,共十七人组成强渡奋勇队。

杨得志命令把六梃重机枪布置在渡口突出部位,其他武器分布在河边,组成一道火力网,掩护强渡。神炮手赵章成也奉命带来军委炮兵连配合作战。

嘹亮的军号吹响,十七位勇士,每人一支驳壳枪、一把冲锋枪,身背一把马刀和八颗手榴弹。由熊尚林领着,跳上了渡船。

“同志们!千万红军的希望,就在你们身上。坚决地渡过去,消灭对岸的敌人!”[20]

首长一声令下,渡船离开南岸,颠簸起伏在浪涛上,斜着划向对岸。对岸的川军很快就发现渡船,纷纷开火阻击。杨得志一挥手,红军的轻重机枪、步枪同时向对岸开火,以压制敌军的火力。

渡船顶着炮火弹雨艰难行进,中流浪高水急,险象环生。突然,卷进漩涡的渡船失去掌控,像脱缰的野马,被激流冲向礁石,船毁人亡就在眼前。千钧一发之际,四个船工跳下水,脚踏礁石背靠船帮,拼尽全身力气,才把渡船推离险境,继续向对岸划过去。

见此情景,刘伯承即令重机枪手封锁住敌军的火力点,炮手轰击对岸的碉堡。

重机枪迸发出密集的子弹;赵章成连发数炮,击毁两座碉堡。顿时,川军的火力被压制住。船上的勇士配合船工奋力划桨,船像离弦的箭,刺破浪涛和炮火,奋勇前进,不一会儿,就在渡口下游数百米处靠上岸。熊尚林和众勇士纷纷跳下船去,趟着半人多深的河水,打着枪往岸上冲。川军手忙脚乱地把手榴弹往下扔,石壁上响起阵阵爆炸声,十七勇士顶着硝烟,沿着台阶奋力向上攀登,杀向敌军阵地。突然,阻击工事中拥出200多名川军,端着枪,顺着山坡小路冲下来,气势汹汹,要把强渡勇士赶下河。

刘伯承一声令下,重机枪手和神炮手再次发威,把前来阻击的敌军打得四散而逃。

十七勇士趁势冲进堡垒,控制了敌军的火力点。

激战中,孙继先带领的第二梯队乘船过了河,会同十七勇士,牢牢控制住渡口。接着,后续部队一船又一船地渡过河来,及时发起攻击,一举击溃渡口守敌。

随着渡口失守,安顺场附近的川军闻风而逃。蒋介石费尽心机构筑的、自诩为插翅难飞的大渡河防线,就这样被红军勇士撕开一个缺口,从而为中央红军北上开辟了一条通道,在中国革命战争史上写下光辉的一页。

数年后,时任川军第24军参谋长的王靖宇在汉源县,70多岁的前清老秀才李甘对他说:“红军在安顺场附近抢渡,就时令说,比石达开还迟一点,河水应该更大些,即是说渡河应该困难些,且红军系敌前抢渡,而石达开开始渡河时,当面尚无清兵,其难易更不相同。秀才因此口口声声赞扬英勇红军是不可战胜的军队。”[21]

刘伯承立即给中革军委发电报:大渡河渡口已被我军突破。

5月26日,中央红军主力和中央纵队顶着大雨向安顺场疾速前进。

当毛泽东站在安顺场渡口,看着那只立下不朽战功的渡船,正满载着战士在咆哮汹涌的河水中艰难前进,不由地思虑起来:一船仅能载渡三十人,来回一趟至少要一个小时,一昼夜才渡过去一个团,照此速度,中央红军要一个月后才能全部渡过大渡河。虽然又找到了三条尚需修理的渡船,但也无济无事。“这里是一个河谷地带,两侧是四五十里的高山,在这样的深沟中,部队无回旋余地,兵力亦无法展开,极易为敌人伏击消灭。”[22]若犯此等兵家大忌,则危在旦夕。一位当地的老秀才也劝说毛泽东:大军切勿在此停留。此时,由薛岳率领的国民党中央军已通过德昌,正日夜兼程向大渡河进逼。

兵贵神速,必须当机立断。毛泽东与其他领导同志很快商讨出新的渡河方案:“改向西北,争取控制泸定桥渡河点,以取得战略胜利。”[23]同时兵分两路:红一军团第一师及干部团继续由此渡河,过河后组成右纵队,由刘伯承和聂荣臻指挥,循大渡河北岸向上游的泸定方向推进,以接应将在那里渡河的大部队;红一军团第二师和红五军团组成左纵队,由林彪指挥,沿大渡河南岸奔袭至泸定桥,夺桥后过河,其他部队和中央纵队随后跟进。

这无疑是破釜沉舟。毛泽东特别向刘伯承和聂荣臻提出:“这是一个战略性措施,只有夺取泸定桥,我军大部队才能过大渡河,避免石达开的命运,才能到川西去与四方面军会合。”“毛泽东同志的意思我知道,万一会合不了,由伯承和我带着一师和干部团到川西创造个局面。”[24]

三

5月27日拂晓,担任左纵队前卫的红四团,在团长黄开湘、政委杨成武带领下,从安顺场出发,目标就是160公里外的泸定桥。沿途多为石壁上开凿的羊肠小道,有的地方连小路也没有,只能攀藤附葛、翻山越岭而行,但是大家没有把艰难险阻放在心上,“只有一个想法,加速前进,快一些拿下泸定桥”[25]。

安顺场渡口失守,刘文辉担心蒋介石治罪,急令其部下第4旅旅长袁国瑞率部火速增援泸定方向。

敌我两军都在和时间赛跑,谁先跑到泸定桥,谁就抢占了先机。

红四团才行进了15公里,就遭到对岸敌军枪击阻拦,为摆脱干扰,队伍转向大山。他们在大山中迂回了10多公里,耽误不少时间。又前行30公里,先头连遭遇川军的一个连,随即将之击溃。下午时分,侦察员来报,前方菩萨岗已被川军一个营占据,山高2000多米,是通往泸定的必经关隘,只有一条笔陡的小路通往山顶,敌军已在此修筑堡垒。右边临河,左边则是凌空直立的悬崖,无路可绕。

黄开湘和杨成武商议后,派出三营的一个连从左侧迂回,两个连正面佯攻。

一个小时后,红四团全歼了守军,俘虏200多,缴获大量轻重武器。当晚部队在月坪宿营,一天下来,他们只走了40多公里。

5月28日拂晓,红四团刚刚启程,就接到军团长林彪快马传来的一道手令:

王(黄)、杨:

军委来电限左路军于明天夺取泸定桥,你们要用最高速度的行军力和坚决机动的手段,去完成这一光荣伟大的任务。你们要在此次战斗中突破过去夺取道州和五团夺取鸭溪一天跑160里的记录。你们是火线上的英雄、红军中的模范,相信你们一定能够完成此一任务。我们准备祝贺你们的胜利。[26]

看罢命令,黄开湘和杨成武不由地心里沉甸甸的。此地到泸定桥还有120公里,就是按急行军的速度,也要24小时不间断的奔跑,才能在明晨六点之前到达目的地,而且沿途还有敌军阻击。红四团遇上前所未有的大困难。

命令如山,坚决执行。团长一声令下,全团官兵就沿着湿滑的山路奔跑起来。团政治处的同志跑在最前面,不时用简短有力的口号鼓动大家:“红四团有光荣的战斗历史,坚决完成这一光荣任务,保持光荣传统!”“向夺取安顺场的红一团学习,和红一团比赛,坚决拿下泸定桥!”[27]官兵们回答:“坚决完成任务,拿下泸定桥!”[28]

同时,大渡河对岸也有两支队伍在急行军,一支是增援泸定的袁国瑞部的一个团,另一支队伍就是紧随其后的右纵队的红一师和干部团。三支队伍,为了同一个战略要冲,不约而同发起赛跑。

前方猛虎岗已被川军占领,雾色弥漫中,如同一只猛虎挡住去路。红四团派出一个先头营,以大雾为掩护,悄悄摸上去,一个冲锋就把敌军打跑了。官兵们穷追不舍。一直追到磨西,溃敌和阻守此地的川军合为一股,约有两个营的兵力,士气高涨的红四团,如同猛虎下山,把守军冲得七零八落,四散而逃。

敌军炸断路上的木桥,红军只好重新架桥,耽误了两个小时。全团又奔跑了25公里,晚上七时,来到一个小村庄,离泸定桥还有55公里,而且全都是崎岖山路。

此时天低云暗,眼看着大雨将至。大家一天都没有吃饭,体力透支到极点,但是为了夺取胜利,全体官兵无不忍着饥饿疲惫,迅速赶路。

很快,大雨如注,山路更加难行。四下里漆黑一团,为了不暴露,又不能点火照明,稍不留神就会跌下山去,行军速度慢了下来。这时,各连党支部的成员都分散到战士当中,党团员都分配了帮助对象,各自用绳子把走不动的战士和自己绑在一起,拉着他们一起前进,实在饿得不行,就嚼点生米,仰起脸来喝点雨水。

雨停了,摸黑行军还是走不快,团领导十分焦急。将近子夜,对岸出现一连串的火把,通过侦察得知,那是川军的增授部队在赶路。团领导当机立断,命令部队也打起火把前进,并把所有的牲口、行李和重武器都留在山下,由担任后卫的一个排看守。杨成武交待司号员,如果对岸川军联络,就用被打败的川军番号回应,以迷惑对方。

一时间,黑漆漆的大渡河两岸,两支队伍如两条火龙攒行在蜿蜒的山道上。急行了几十里,大雨复至,对岸却不见了火光。司号员吹号询问,对方回答:我们就地宿营了。

四团官兵喜不自胜,加快行军速度。山洪暴发,不少路段被冲毁,沟沟坎坎,高高低低,湿滑难行,不时有人跌倒。为了防止跌落河中,团领导吩咐大家,解下绑带,一条条接起来,每个人都拉着绑带前进,就是奔走中打瞌睡也会被拉醒。

5月29日清晨六时许,红四团终于看到了一路奔袭的目标,高悬在大渡河上的铁索桥。守卫桥西的川军还在沉睡中就成为俘虏。红四团随即攻占泸定桥西桥头和沿岸阵地。

晨光微曦中,雄伟险峻的泸定桥一览无余。两山夹峙,一道急流奔腾在陡峭逼仄的河道中,浪涛奔涌,激起阵阵水雾,高悬河面数十丈的十三道铁索摇摇晃晃,仔细一看,桥板已被敌军拆去,只剩下空荡荡的铁索,令人望而生畏。桥东就是泸定城,正由川军李全山的38团把守,近10米高的城墙临河而筑,西门正堵着桥头。敌军已在桥头构筑了竖固工事,架着轻重机枪,形成一张火力网。

川军自恃据守天险,全然不把红军放在眼里,不时朝对岸胡乱扫射,并发出阵阵叫嚣:“共军兄弟,你们飞过来吧!”

来到此地就是要过桥的。然而怎么突破封锁打过桥去?红四团在位于桥西的天主堂里召开连以上干部会议。会议进行中,川军打过来的一发炮弹正落在教堂顶上,炸开一个大窟窿,弹片、瓦砾直往下掉,营连长们处惊不变,都争着要当过桥突击队。团长和政委作出决定:二营三营负责火力掩护,特别是阻击增援之敌;一营分成三个梯队正面进攻。首先发起进攻的,是由二连连长廖大珠带领的突击队,由22名党员和积极分子组成;三连担任二梯队,跟在后面铺桥板,一连为三梯队,任务是在铺好的桥板上发起冲锋。

下午四时,红四团飞夺泸定桥的战斗打响了。

数十名司号员同时吹响冲锋号,所有的轻重武器一起向对岸开火,枪弹如雨点般扫向敌军阵地,喊杀声震天动地。22名勇士手持冲锋枪,背插马刀,腰间挂着数十颗手榴弹,在廖大珠的带领下,迎着呼啸而来的密集枪弹,攀踏着凌空摇晃的铁索,向对岸发起冲击。紧随其后的三连长王友才,带领二梯队的战士们,背着枪,腋下夹着桥板,手扶铁索,边爬、边铺桥板。

“守兵见此情形,吓得魂不附体,呆若木鸡。”[29]突击队加紧进攻,当他们接近桥头时,西城门突然燃起冲天大火,熊熊火光映红半边天,形成一片火海。原来敌军为阻拦红军过桥,把拆下来的桥板堆在一起,浇上煤油,便放起火来。

油画《飞夺泸定桥》(作者:刘国枢来源:新华日报)

进攻受阻,在桥头指挥的团领导心急如焚,杨成武和黄开湘一起大喊:“同志们!这是胜利的关键!冲进去呀!不怕火呀!迟疑不得!冲啊!敌人垮了。”[30]

岸边的红军也跟着呐喊助威。

冲在前面的廖大珠大喊一声:“冲啊!”第一个跃入火海,跟着冲进火海的是一个苗族小战士,接着,突击队员一个接着一个闯进大火。冲过火海的红军勇士,顾不得烧焦的头发、眉毛和衣服,纷纷把手榴弹扔向敌人,挥动马刀奋力砍杀,一举攻克桥头阵地,又一鼓作气冲进泸定城。

敌军在城内发起反攻,众位勇士殊死搏斗,打光了子弹和手榴弹,操起马刀,与敌军血战。紧要关头,王友才带领第二梯队赶到,后续部队也奋勇跟进,过桥,进城,投入战斗。激烈的巷战打了近两个小时,一大半敌军被消灭,俘虏百余人,其余溃逃出城,红四团终于占领泸定城。

几乎同时,右纵队的红一师和干部团在击溃川军袁国瑞旅后,也迅速抵达泸定桥边,与红四团顺利会师,协助整修铁索桥,以迎接红军主力的到来。

5月29日夜里,山风劲吹,滚滚河水倒映着巍峨的群山,险峻的铁索桥笼罩在雾气之中。黄开湘、杨成武提着马灯陪同刘伯承和聂荣臻走上泸定桥。他们从桥东走到桥西,又从桥西往回走,在桥当中,刘伯承停了下,摸着冰凉的铁索,俯视激流奔涌的河水,无比激动,“情不自禁地在桥上连跺了三脚。边跺边说:‘泸定桥呀,泸定桥!我们为你花了多少精力,费了多少心血,现在我们胜利了!’因为他过去在那里打过仗,知道泸定桥的险要,夺取这座桥的不易,感想自然更深。我(聂荣臻)也激动地说:‘我们胜利了!我们胜利了!’”[31]

第二天,中央红军主力各部队先后到达泸定桥。黄开湘和杨成武到桥头迎接毛泽东主席、周恩来副主席、朱德总司令。毛泽东握着他俩的手,赞扬红四团飞夺泸定桥的壮举。

毛泽东信步来到桥当中,紧紧握住铁索链,一股寒凉直透心扉,给他留下深刻印象。其后,一句“大渡桥横铁索寒”,为这座因红军飞越而名震中外的古桥立下了一块不朽的诗碑。

6月2日,红旗猎猎,成千上万的红军豪迈地跨过泸定桥,迈向新的征程,去开辟新的局面。毛泽东对指战员们说:“我们的行动已经证明,中国共产党领导的红军不是太平军,我和朱德也不是‘石达开第二’,蒋介石的如意算盘又打错了。”[32]

中革军委颁发奖旗表彰红四团,并给22位勇士以及团长和政委发了奖:列宁服、钢笔、日记本、搪瓷碗、筷子。在当时这确实是最高的奖励了。

22名勇士,四人在战斗中牺牲,其余大多姓名无考,后经有关部门多方查找,并通过当事老将军回忆,确认了五位勇士的姓名,他们是:红四团二连连长廖大珠、红四团二连指导员王海云、红四团二连党支部书记李友林、红四团三连党支部书记刘金山、红四团三连副班长刘梓华。

几十年后,大渡河上的硝烟早已散去,但刘金山在攀援被烈火烧红铁索时烙下的累累伤痕依然触目惊心,他的儿子问他当时是怎么想的,刘金山说:“当时就是一心想着怎么爬过去,尽快爬过去,把敌人给消灭掉,这就是任务!”[33]刘金山的话道出了所有红军勇士的心声:为劳苦大众打天下,赴汤蹈火万死不辞。

美国著名作家哈里森·索尔兹伯里在参观红军飞夺泸定桥纪念馆时亲笔留言:“在长征中,没有一次战斗或地方可以和泸定桥相比拟,我为飞越大渡河以及赢得这一胜利的红军男女战士而欢呼!”[34]

多年后,聂荣臻回顾道:“单从战役的指挥来说,我认为我们的确走了几步关键性的险棋。我们都走胜了。单就一军团范围来说,这次胜利,是几个部队自觉地互相在战术上密切配合、执行统一战役计划取得的结果。如果没有五团远离主力去吸引敌人对安顺场的注意力,一团在安顺场能否夺到那条小船渡河成功,还是一个疑问,固然夺到那条小船带有一定的偶然性。如果不是一师渡江,与二师四团夹江而上,飞夺泸定桥是否能够那样及时得手,也很难预料,固然四团动作神速勇猛确有独到之处。如果我们当时夺不到泸定桥,我军又是一个怎样的处境?那就很难设想。总之,当时棋势虽险,我们终于取得成功。确实来之不易,但也决非偶然。我们和国民党的斗争,常常是棋高一着,出敌意外。这是因为我们是中国共产党领导的工农红军,有敌人根本不能和我们相比的政治素质和以劣胜优的机动灵活的战术素养,特别是我军指战员那种无限忠于党、忠于人民、忠于中国革命的伟大的牺牲精神,所以有时能绝处逢生,再开得胜之旗,重结必胜之果。”[35]

红军飞夺泸定桥,不仅粉碎了蒋介石要使“朱、毛成为石达开第二”的梦想,而且一举摆脱敌军的围追堵截,顺利北上去与红四方面军会合,创造了前无古人的奇迹,在中国革命史上留下了光辉篇章,红军甚至被当地民众视为不可战胜的“神兵天将”,前程不可限量。有人评说道:“红军在此夺取的不仅仅是光溜溜的十三根铁索,而是夺取了整整一个时代。”[36]

中国共产党和中国工农红军从遵义会议开始的伟大转折,通过大渡河系列战斗的胜利,终于画上一个圆满的句号。马列主义与中国革命实际相结合,使人民军队面貌一新,面对重重天险,敌军阻截,在人民的支援下,攻克天堑,击败敌军,创造出最为引人瞩目的奇迹,为长征的最后胜利奠定坚实的基础,成为世界战争史上的神来之笔。

四

大渡河和泸定桥,因红军长征经过而闻名遐迩,奔腾的河水,摇曳的铁索桥承载着永不磨灭的红色记忆。然而在新中国成立以前,这里一直是交通不便、生产落后、地质灾害严重、物质匮乏的穷乡僻壤。随着党和国家始终关心着这块红色区域,不断加大投入,倾力扶持,70多年来各族人民不懈奋斗,使这一地区发生了翻天覆地的变化。

大渡河干支流,落差巨大、水量丰沛、河谷狭窄,具有富饶的可开发的水力资源。1949年以来,先后在众多支流上建起了434处水电站,总共装机520台,容量总计8万千瓦。部分属于大渡河流域的阿坝、红原、康定等13个县、市,已建小水电站339处,装机411台,装机容量达6万千瓦。截至2001年底,干流上已建在建水电站五座:龚嘴、铜街子、瀑布沟、沙湾、安谷,总装机容量460.3万千瓦。2011年,总装机容量600兆瓦的深溪沟水电站建成投产;2015年9月,总装机容量2600兆瓦的大岗山水电站建成投产。1971年,修建了沫江堰水利工程,引大渡河水灌溉农田4333公顷;1998年整修了红猫堰,灌溉农田1133公顷,另外还整修了洎滩堰,灌溉农田2200公顷。通过河道整治,大渡河干支流的航运事业也有很大发展。[37]

新中国成立以来,在大渡河干支流沿河地区,修建了多条公路和铁路,大渡河上架起众多水泥拱桥和大型斜拉索桥,天堑变为通途。2018年底,随着泸定大渡河兴康特大桥横空出世,雅康高速公路也全部建成通车,这是一座建在高海拔、高地震烈度带、复杂风场及温度场环境下的超大跨径钢桁梁悬索桥,大桥全长1411米,主跨1100米,桥面至大渡河水面高达239米,被称为“川藏第一桥”。[38]

山川依旧,风貌日新,奔腾不息的大渡河,卷起一个个浪花,似在娓娓讲述着红军勇士的不朽战绩,沿着长江,奔向大海,传至远方。

参考文献

[1][北魏]郦道元.水经注校证:第36卷[M].陈桥驿,校证.北京:中华书局,2013:791-792.

[2][明]李贤等.大明一统志,明天顺原刻本:第72卷[M]:(影印本).西安:三秦出版社。1990:1123.

[3][4][37]中国河湖大典编纂委员会.中国河湖大典·长江卷[M]:(上).北京:中国水利水电出版社,2010:113-115.

[5][东汉]班固.汉书:57卷[M]:(下).[唐]颜师古,注.北京:中华书局,1962:2581.

[6][梁]萧子显.南齐书:卷26[M].北京:中华书局,1972:489.

[7][宋]欧阳修,宋祁.新唐书:卷154[M].北京:中华书局,1975:4864.

[8][后晋]刘昫等.旧唐书:卷140[M].北京:中华书局,1975:3824.

[9][宋]欧阳修,宋祁.新唐书:卷180[M].北京:中华书局,1975:5331-5332.

[10][明]宋濂等.元史:卷4[M].北京:中华书局,1976:58.

[11][清]谷应泰.明史纪事本末:卷12[M].北京:中华书局,1977:170.

[12][13][清]爱新觉罗·玄烨.御制泸定桥碑记[M]//四川历代碑刻.成都:四川大学出版社,1990:281-282.

[14]徐珂.清稗类钞:第2册[M].北京;中华书局,2010:884.

[15]赵尔巽.清史稿:406卷[M].北京:中华书局,1977:11926.

[16]张社卿,李涛.土地革命战争经典战例[M].北京:中国文史出版社,2015:201-202.

[17][21][29]王靖宇,第二十四军在贵州堵截长征红军的经过[M]//全国政协文史资料委员会.文史资料存稿选编精选:第7册.北京:中国文史出版社,2005:72-75.

[18]四川日报.蒋介石委任杨森为大渡河守备指挥并以骆秉章诱杀石达开相勖勉的新闻报导[M]//中国工农红军长征史料丛书:参考资料3.北京:解放军出版社,2016:63.

[19][20]杨得志.强渡大渡河[M]//中国人民解放军历史资料丛书编审委员会.红军长征回忆史料.北京:解放军出版社,1992:422-427.

[22]刘伯承.回顾长征[M]//星火燎原:第三集.北京:解放军出版社,1997:8.

[23]中国工农红军第一方面军军史编审委员会.中国工农红军第一方面军军史[M]:(上).北京:解放军出版社,1993:548.

[24][31][35]聂荣臻.聂荣臻回忆录[M].北京:解放军出版社,2007:261-272.

[25][27][28][30]杨成武.飞夺泸定桥[M]//中国人民解放军历史资料丛书编审委员会.红军长征回忆史料.北京:解放军出版社,1992:428-435.

[26]杨成武.忆长征[M].北京:解放军文艺社,1982:114.

[32]金冲及.毛泽东传[M].北京:中央文献出版社,1996:353.

[33]丁玫,谢佼,胡璐.大渡河畔说奇迹——感悟红军长征的胜利密钥[OL].新华网,[2019-08- 03].http://www.xinhuanet.com/politics/201908/03/c_1124833158.htm.

[34]胡璐.记者手记:纪念碑下的随想[OL].新华网,[2019-08-01].

[36]李涛著.战典1:红一方面军征战史[M].北京:作家出版社,2016:220.

[38]江宏景.川藏“新干线”雅康高速公路全线建成并试通车[OL].新华网,[2018-12-31].http://www.xinhuanet.com/xz/201812/31/c_137710644.htm.