近日,我校海洋学院胡石建教授团队与国内外合作者在《Nature Communications》上在线发表了题为“Imminent rapid decline of the Indonesian Throughflow after reaching a turning point of CO2 concentration”的重要研究成果。该研究首次发现印尼贯穿流对大气二氧化碳浓度增加存在非线性响应,揭示了该响应的物理机制,指出当前地球二氧化碳浓度已接近其首个临界点,预示着印尼贯穿流可能即将进入快速减弱阶段,进而引发印太气候系统的重大转变。

印尼贯穿流是连接太平洋与印度洋的唯一热带海洋通道,在全球海洋环流和气候系统中扮演着“海洋枢纽”角色。它调控着两大洋之间的热量、淡水和营养物质交换,影响着全球热量分配、海平面变化甚至极端气候事件的发生。长期以来,气候模型预测全球变暖将导致印尼贯穿流减弱,但历史观测数据却未显示出明显减弱趋势,这一矛盾成为国际气候研究领域的重要争议点。

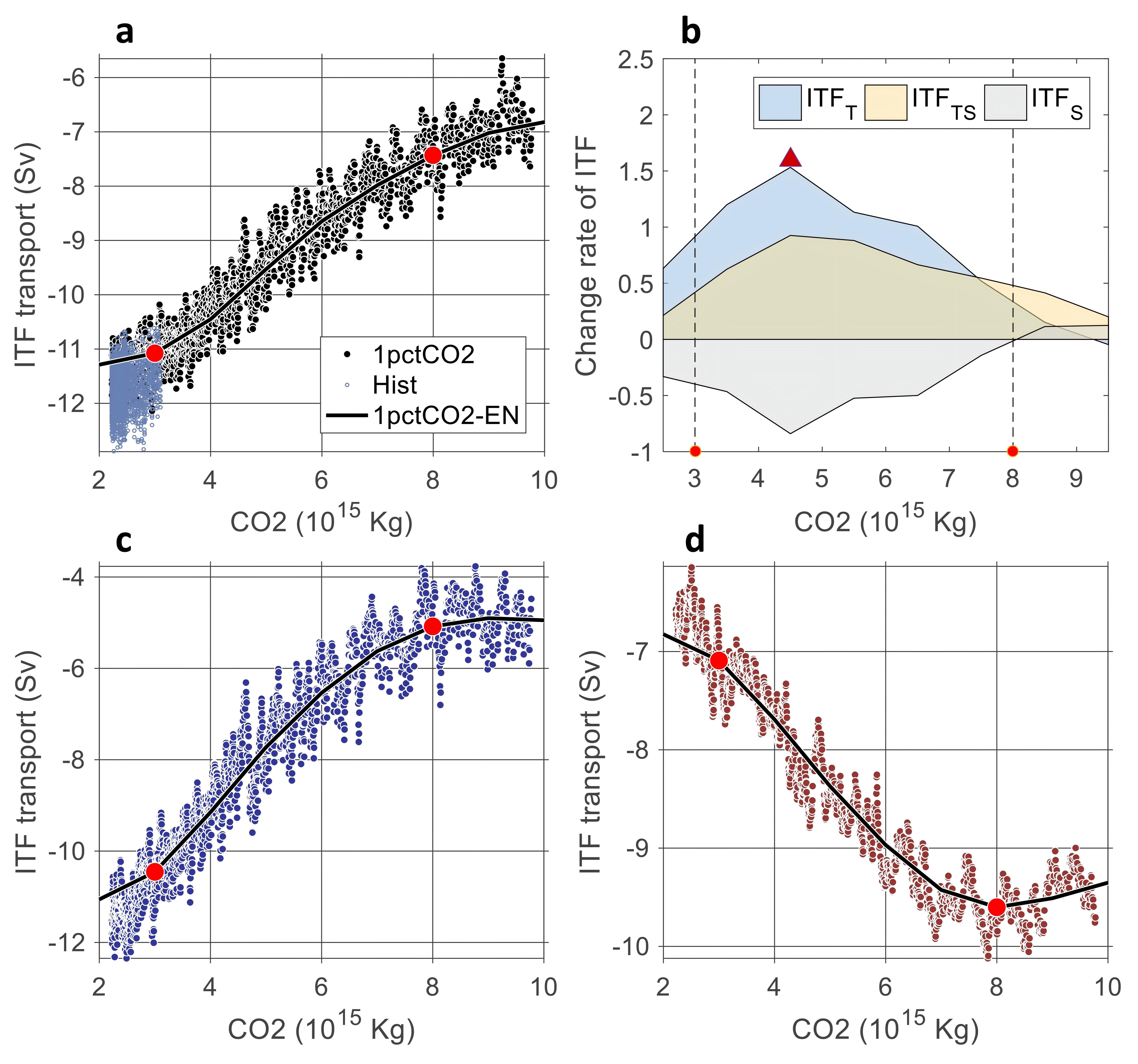

图1 印尼贯穿流(ITF)流量对大气二氧化碳外强迫的响应。(a)ITF全流在1pctCO2和Hist试验中的响应;(b)ITF全流对CO2外强迫的响应速率;(c)和(d)分别是ITF的热容部分和盐容部分对CO2外强迫的响应

海洋大气系统是一个非线性复杂系统,在温室气体的长期外强迫作用下,海洋大气系统的某些组成部分将有可能在不同的平衡态之间跃迁,导致地球环境可能被重塑,因此决定平衡态跃迁的气候临界点是一个关键。前期研究认为大西洋经圈翻转环流可能存在临界点。但是作为调控印度洋和太平洋关键枢纽的印尼贯穿流是否存在临界点却尚不清楚。

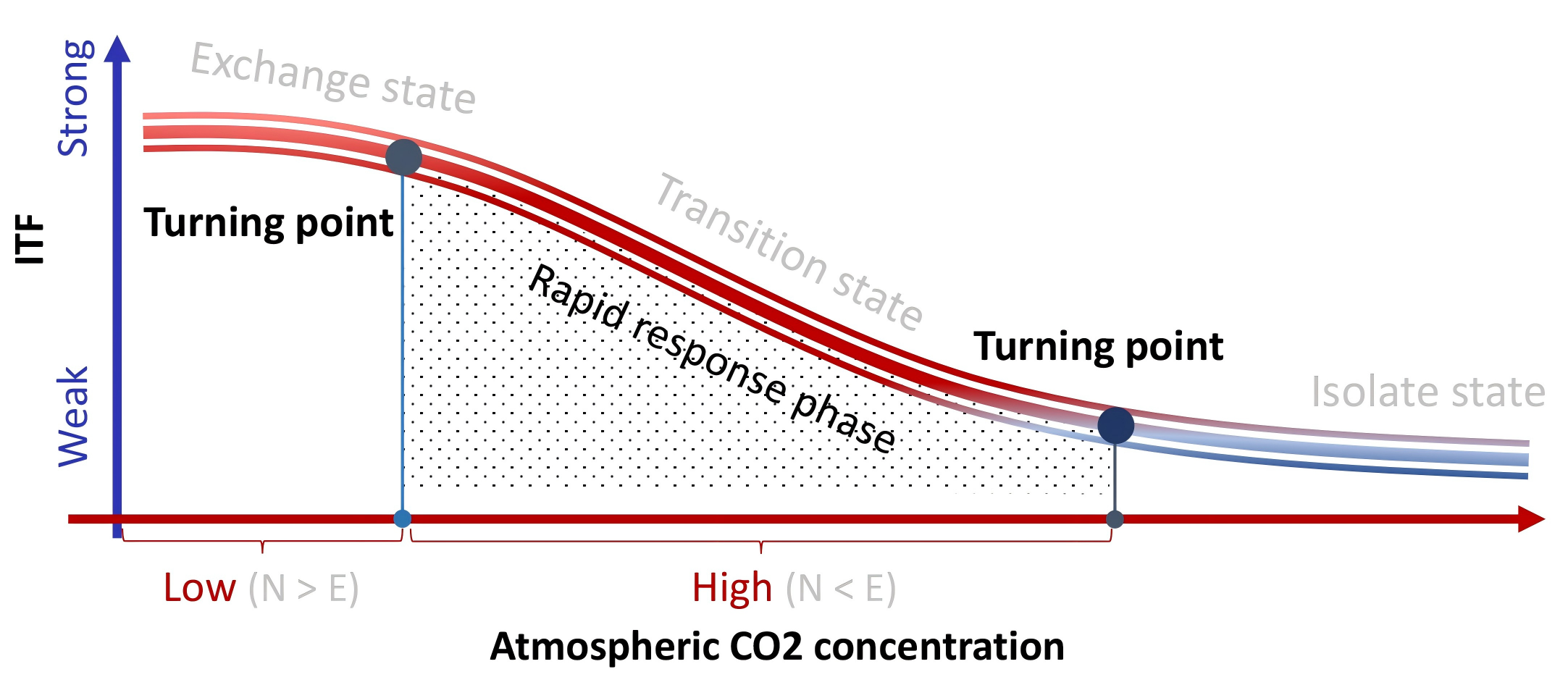

图2 印尼贯穿流流量对大气二氧化碳外强迫的非线性响应示意图

胡石建教授团队基于第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)的气候模型试验,系统分析了在历史时期与二氧化碳理想化1%逐年递增情景下印尼贯穿流的演变特征。研究发现,印尼贯穿流对二氧化碳浓度的响应具有明显的非线性特征和两个临界点,当二氧化碳强迫超过第一个临界点,减弱速度将急剧加快;直至达到第二个临界点后,减弱趋势再次趋缓并达到一个弱印尼贯穿流状态。研究指出,当前大气二氧化碳总量或许已经达到了第一个临界点,意味着印尼贯穿流可能已进入“快速减弱期”,其强度在未来几十年内或将显著下降,最终可能减弱至目前的一半左右,导致印度洋-太平洋系统从当前的“交流态”转变为准“隔离态”,极大削弱两大洋之间的物质与能量交换。

“这不仅是海洋环流的变化,更可能是一个潜在的气候临界要素。”胡石建教授强调,“印尼贯穿流的快速减弱可能会对全球经向翻转环流系统产生重要影响,加剧北太平洋的升温,改变全球海洋热吸收的空间格局,进而对全球气候系统产生深远影响。”

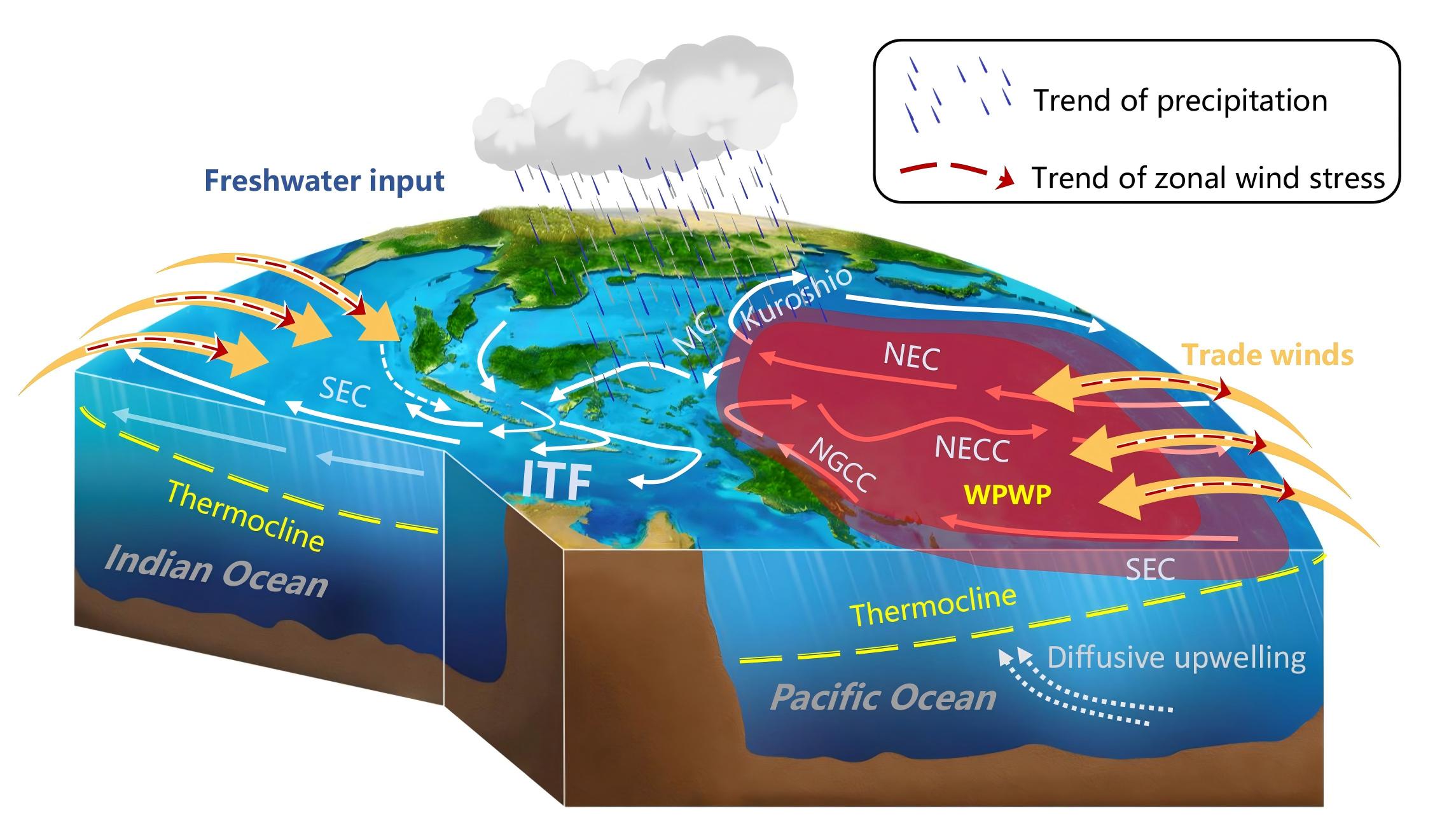

研究进一步揭示了导致这一非线性响应的物理机制:随着二氧化碳浓度上升,热带西太平洋降水增多、东风减弱,导致太平洋暖水汇聚减少,海平面梯度下降,从而驱动印尼贯穿流的减弱;而盐度效应则在一定程度上抵消了这一趋势,形成复杂的反馈过程。变暖背景下风场和浮力强迫共同响应导致了印尼贯穿流临界点的出现。

该成果不仅解决了长期以来观测与模型在印尼贯穿流变化趋势上的矛盾,也为理解全球变暖背景下海洋环流的突变行为和气候临界点提供了新视角。研究结果对预测未来印太气候变异、评估全球气候系统风险具有重要科学意义,也为国际社会制定气候适应策略提供了重要科学依据。

图3 印尼贯穿流非线性响应的物理机制和气候效应示意图

本研究由河海大学牵头,联合中国科学院海洋研究所、美国斯克里普斯海洋研究所、波士顿大学等多家单位共同完成,我校海洋学院胡石建教授为第一作者兼通讯作者,中国科学院海洋研究所王凡研究员为联合通讯作者。研究成果得到了河海大学高层次人才项目、国家自然科学基金、崂山实验室、中央高校基本科研业务费等项目的支持。

论文信息:Hu, S.*, X. Lu, J. Sprintall, C. Guan, X. Ruan, and F. Wang* (2025), Imminent rapid decline of the Indonesian Throughflow after reaching a turning point of CO2 concentration, Nature Communications, doi:10.1038/s41467-025-66746-0.

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-66746-0

地址:江苏省南京市西康路1号

地址:江苏省南京市西康路1号 邮编:210024

邮编:210024