近日,河海大学信息科学与工程学院陈嘉琪教授研究团队领衔在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment发表题为“Regional-scale intelligent optimization and topography impact in restoring global precipitation data gaps”的研究论文(图1),提出面向全球尺度的降水数据缺测重建与偏差校正新框架,并通过多维度(时间、空间)、多时段(季节、月、日)、多尺度(全球、典型区域)、多指标(CC、RMSE以及低到极端降水的CSI等)开展系统评估。

图1 论文截图

精准的天气预报、水文建模和气候变化评估都依赖于准确的降水数据。然而,受制于地面雨量站分布不均匀、稳定性不足以及地形复杂等因素,现有基于雨量站融合的卫星降水产品,在全球范围仍存在显著不确定性与系统偏差,尤其在强降水与山地地区更为突出。如何量化全球尺度降水数据不确定性、补齐缺测、降低偏差、提升时空一致性,是水文信息探测领域长期面临的关键难题。

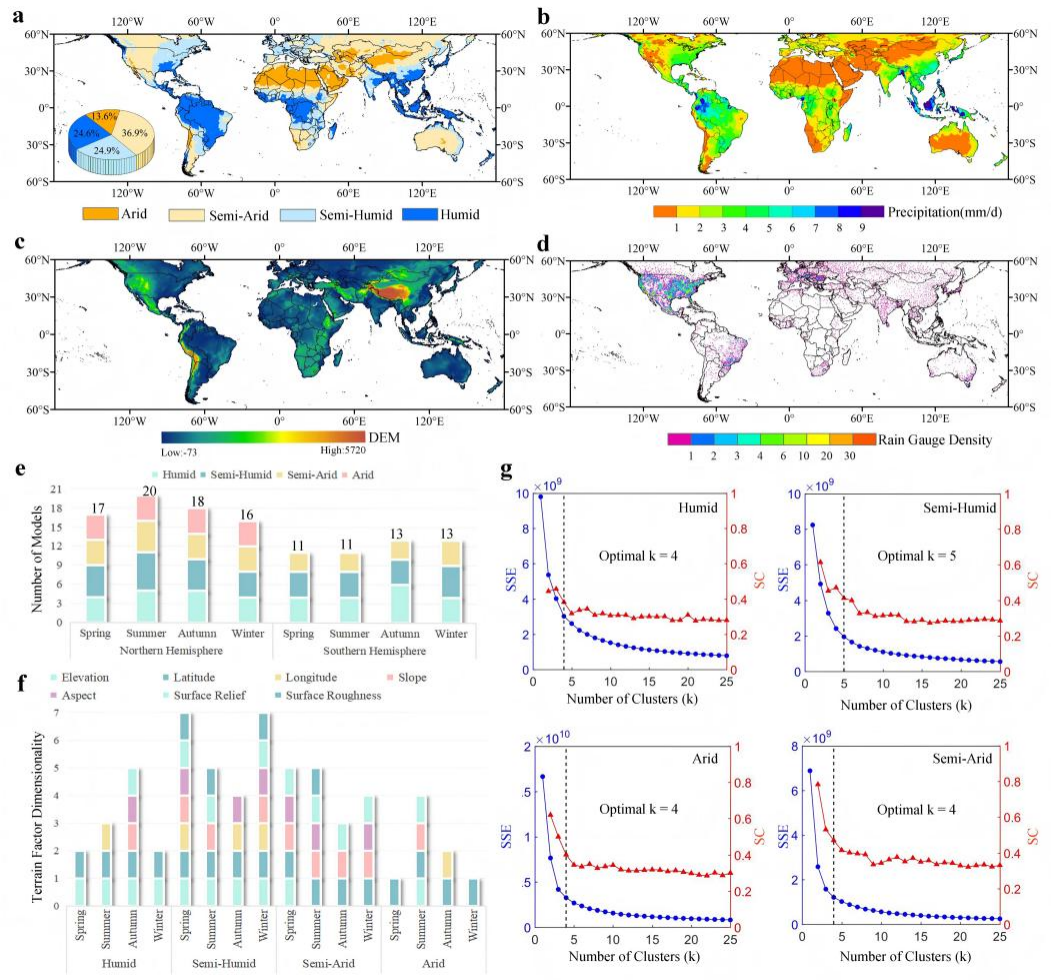

面向全球陆地(60°N-60°S),团队基于气候分区与降水偏差的空间分布,提出“区域尺度智能优化”策略,自动生成最优分区并划分出119个独立训练区域(图2)。研究选取与降水紧密相关的地形因子(高程、坡度、坡向等),并结合端到端神经网络,构建全球时空降水数据填补与校正模型(GSPIC-RT),从而实现对全球多源降水观测数据的高效融合、缺测填补与偏差校正。

图2全球降水数据集基本信息及区域尺度填补模型构建

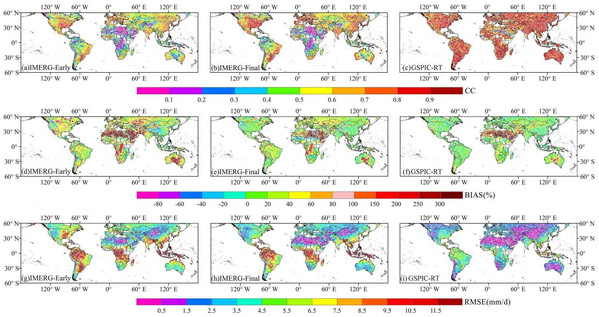

为验证模型的实用性与稳健性,团队系统评估了该模型在全球范围内对降水数据缺口填补与校正的空间分布效果(图3),并量化了不同数据源与地形因子对模型驱动的不确定性影响。结果显示:GSPIC-RT模型可显著提升卫星降水产品精度,与实测数据相比,相关系数由0.66提高至0.77,平均偏差从27.74%降至3.94%,相对改善幅度达到85.8%。同时,研究引入迁移学习以缓解小样本场景下的过拟合问题,并在青藏高原与美国西海岸等典型地形复杂区域验证了模型的鲁棒性。在未来全球降水测量任务时代,该模型有望服务于高海拔山区等数据稀缺区域的暴雨监测与洪水预报。

图3 全球降水产品评估指标空间分布

该论文第一作者为河海大学信息科学与工程学院博士生王佳晗,通讯作者为河海大学信息科学与工程学院陈嘉琪教授与水灾害防御全国重点实验室雍斌教授。合作者来自中国科学院东北地理与农业生态研究所、南京水利科学研究院、意大利国家研究委员会、乌兹别克斯坦国立大学等国内外单位。相关研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金与中央高校基本科研业务费项目资助。

论文信息:Wang, J., Chen, J., Shen, P. et al. Regional-scale intelligent optimization and topography impact in restoring global precipitation data gaps. Commun Earth Environ 6, 671 (2025). https://doi.org/10.1038/s43247-025-02624-3

原文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02624-3

地址:江苏省南京市西康路1号

地址:江苏省南京市西康路1号 邮编:210024

邮编:210024